Mein Reich ist mit schätzungsweise 3,8 Millionen Arten mehr als sechsmal so groß wie das Reich der Pflanzen. Doch wie kann man all diese Arten voneinander unterscheiden?

Methoden zur Pilzsystematisierung

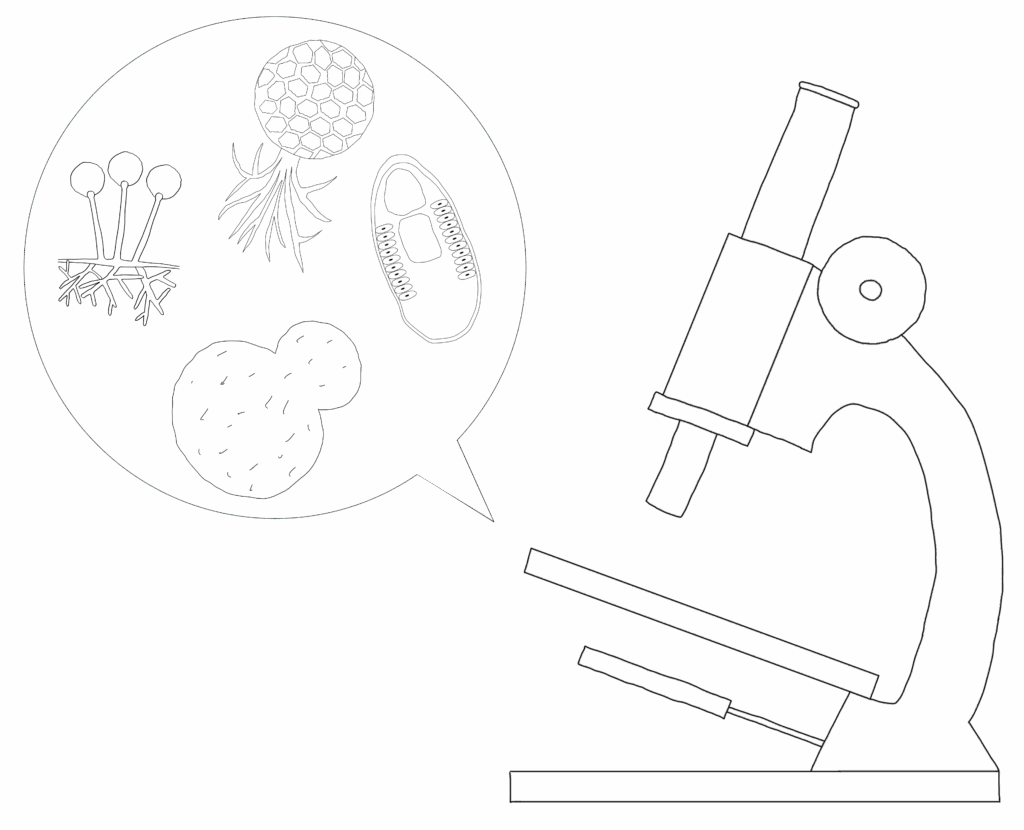

Früher wurden Pilze durch Sehen, Riechen und Fühlen bestimmt. Man achtete auf makroskopische Merkmale wie Farbe, Form und Geruch. Es wurde angenommen, dass Arten die sich ähnlich sehen auch nah verwandt sind. Mit der Zeit entwickelten sich neue Methoden zur Pilzbestimmung. Mikroskopie half dabei, feinere Details zu erkennen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. So konnten noch mehr Arten entdeckt und anhand ihrer äußeren Merkmale unterschieden werden. Die größte Veränderung in der Pilzforschung brachte die DNA-Analyse. Mit ihr können Forschende das Erbgut der Pilze untersuchen und so herausfinden, wie eng verschiedene Arten wirklich miteinander verwandt sind. Dabei kam Überraschendes ans Licht: Manche Pilze, die sich äußerlich zum Verwechseln ähnlich sehen, haben genetisch gesehen gar nicht so viel miteinander zu tun, wie man früher dachte. Trotz dieser Fortschritte ist es jedoch immer noch schwierig, Pilze genau nach ihrer Verwandtschaft zu ordnen. Das liegt vor allem daran, dass viele Arten bis heute noch unentdeckt sind. Dadurch entstanden große Wissenslücken, wie sich Pilze im Laufe der Evolution entwickelt haben. Deshalb orientiert man sich bei der Klassifizierung von Pilzen häufig weiterhin an Formklassen – also an äußeren Merkmalen wie Aussehen und Form. Das ist vor allem praktisch, wenn man Pilze im Wald sammeln möchte, denn dabei zählt weniger die genetische Verwandtschaft als vielmehr die Frage: Essbar oder giftig?

Welche Pilzarten gibt es?

Basierend auf DNA-Analysen lassen sich sechs Gruppen unterscheiden.

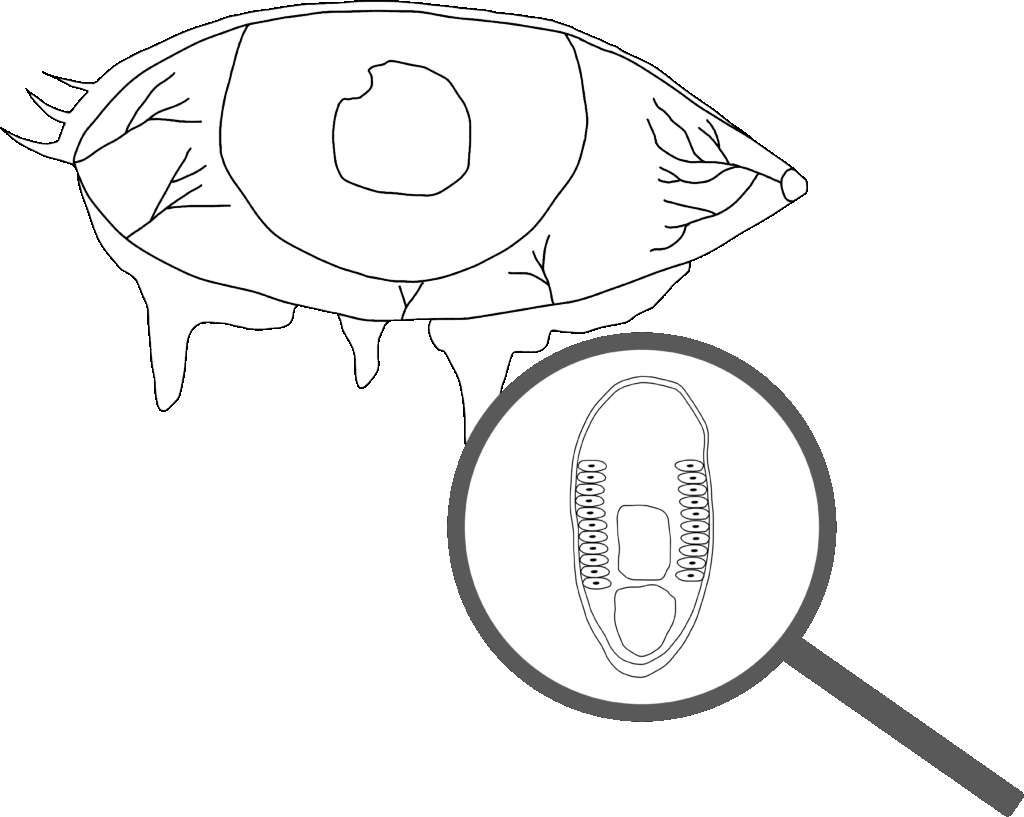

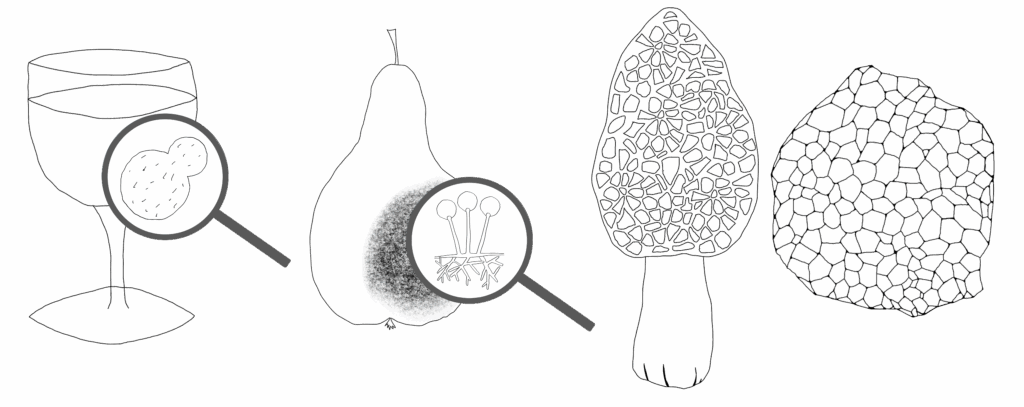

1. Mikrosporidien: Das sind die kleinsten Pilze – und sogar die kleinsten bekannten Lebewesen mit Zellkern! Sie bestehen aus nur einer Zelle und leben als Parasiten in Tieren, manchmal auch im Menschen. Bei gesunden Menschen verursachen sie höchstens leichten Durchfall oder Augeninfektionen. Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, wie HIV-Patienten, können sie aber gefährliche Auswirkungen haben.

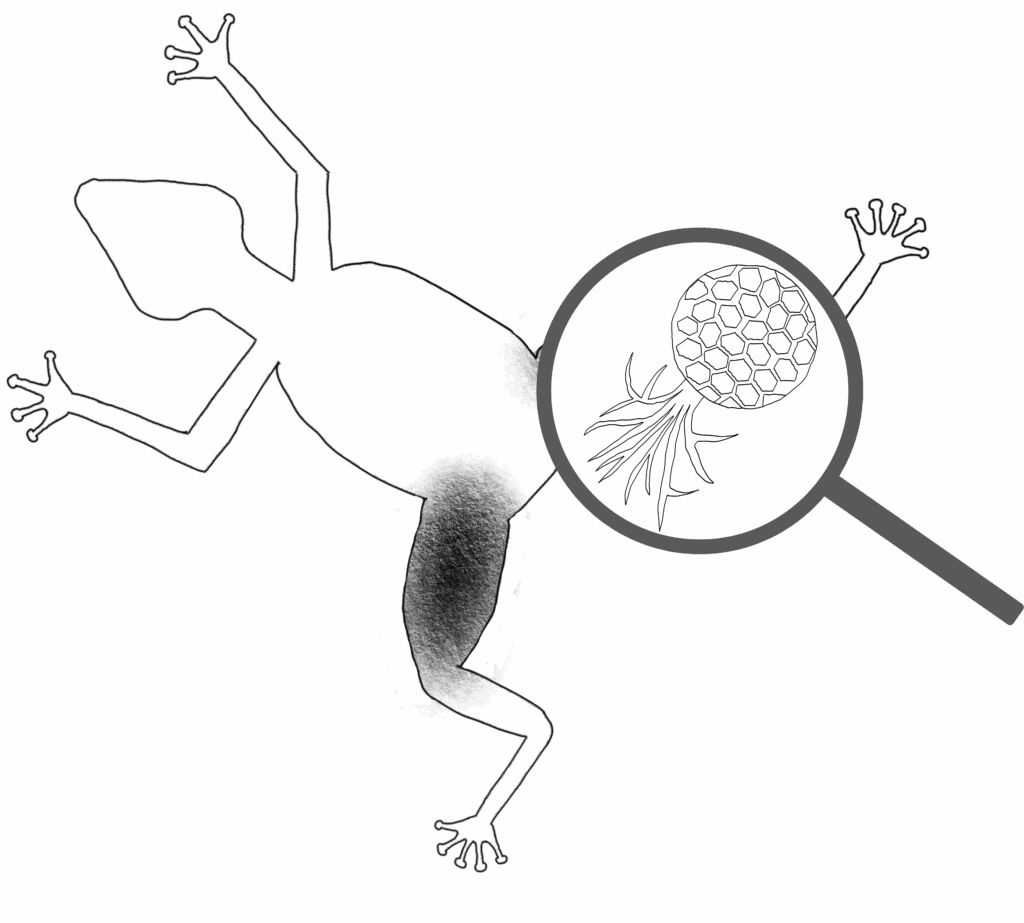

2. Töpfchenpilze: Diese Pilze leben meist im Wasser. Sie sind oft einzellig und parasitisch. Ihre Sporen haben kleine Geißeln, also fadenförmige Fortsätze, mit denen sie sich im Wasser fortbewegen können. Forschende vermuten, dass alle Pilze ursprünglich solche Geißeln besaßen, da sie sich aus dem wasserlebenden Vorfahren entwickelt haben. Mit der Besiedelung des Landes wurden diese jedoch überflüssig und gingen im Laufe der Evolution bei den meisten Pilzgruppen verloren. Ein schwerwiegendes Beispiel für eine Wirkung von Töpfchenpilzen ist das Massensterben von Amphibien in Australien und Südamerika – die Tiere dort wurden von einem Töpfchenpilz befallen.

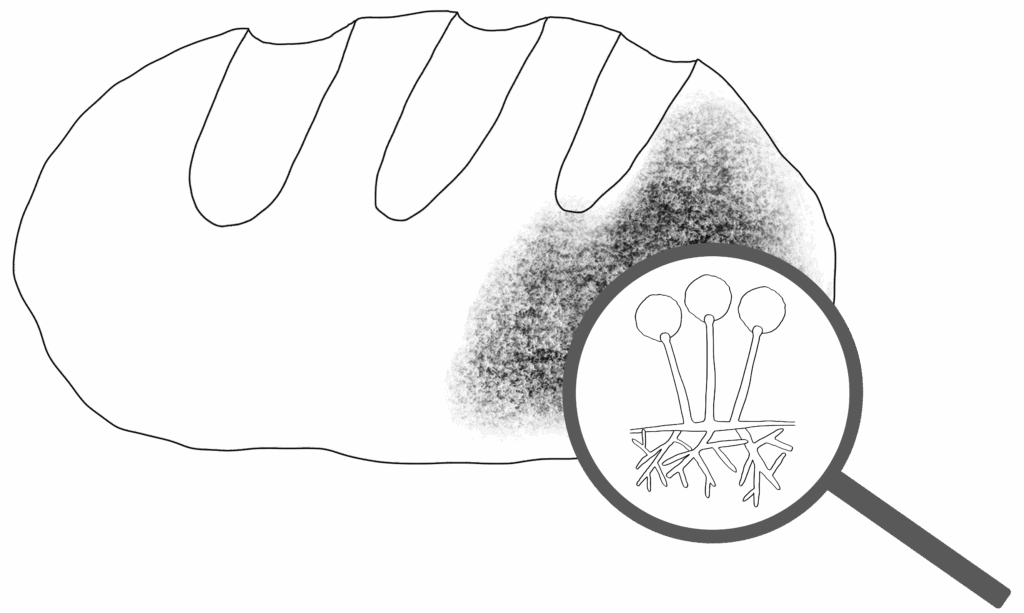

3. Jochpilze: Sie leben fast ausschließlich an Land und können ein Geflecht aus fadenförmigen Zellen, das sogenannte Myzel bilden. Anders als bei anderen Pilzgruppen sind diese Fäden nicht durch Zellwände getrennt. Viele Schimmelpilze, wie zum Beispiel der Brotschimmel, gehören zu dieser Gruppe.

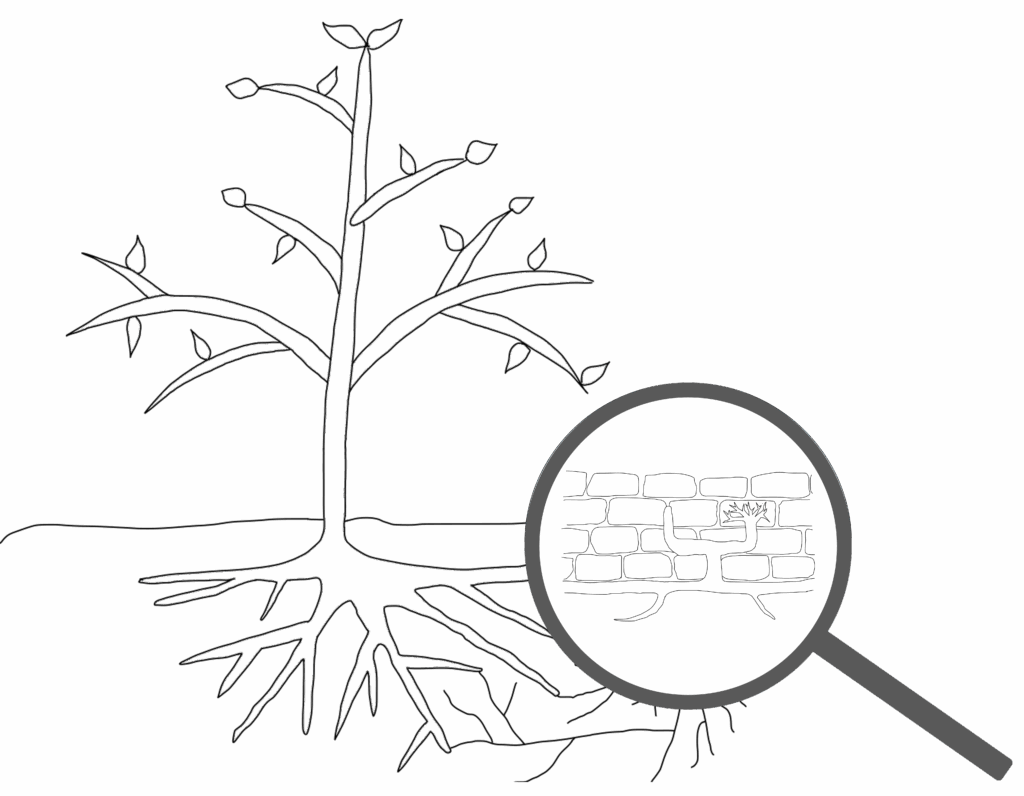

4. Arbuskuläre Mykorrhizapilze: Mykorrhizapilze leben in enger Gemeinschaft mit Pflanzen: Sie liefern Wasser und Nährstoffe aus dem Boden und erhalten dafür Zucker von der Pflanze. Die arbuskulären Mykorrhizapilze – die größte Gruppe dieser Symbiose-Pilze – gehen besonders enge Verbindungen ein. Ihre feinen Pilzfäden dringen direkt in die Wurzeln der Pflanzen ein, um sie noch besser zu versorgen. Da sie unterirdisch wachsen und keine sichtbaren Fruchtkörper bilden, bleiben sie für uns unsichtbar.

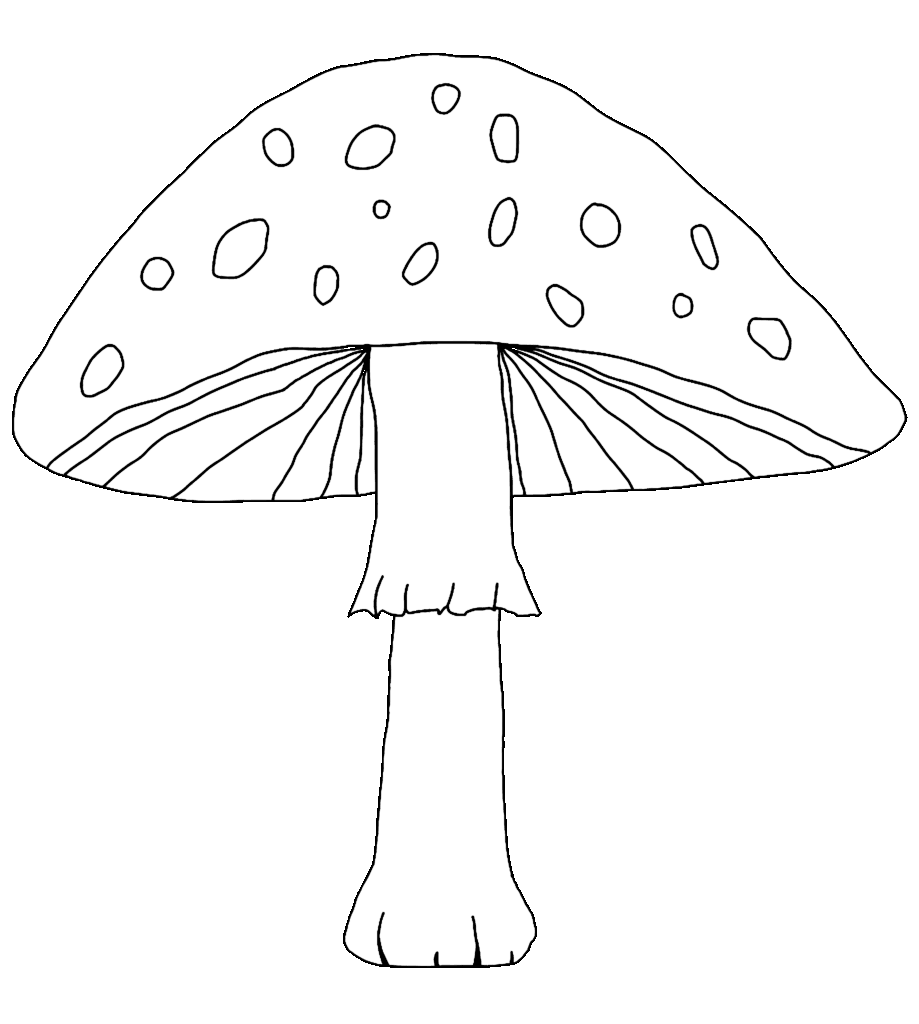

5. Ständerpilze: Diese Pilze sind besonders bekannt, da sie die typischen Fruchtkörper im Wald bilden – von Hutpilzen über kugelförmige Boviste bis hin zu Baumschwämmen. Viele Ständerpilze leben in Mykorrhiza-Symbiose mit Bäumen. Andere Arten befallen Pflanzen als Parasiten, zersetzen abgestorbenes Holz oder wachsen sogar auf anderen Pilzen. Auch einige Hefepilze zählen zu den Ständerpilzen, spielen im Alltag jedoch eine weniger offensichtliche Rolle.

6. Schlauchpilze: Diese Pilzgruppe ist äußerst vielfältig und begegnet uns oft im Alltag. Viele Hefepilze gehören dazu, darunter die bekannte Bäckerhefe, die für die Herstellung von Brot, Bier und Wein genutzt wird. Auch einige Darmpilze zählen zu den Hefepilzen. Neben den Jochpilzen sind die Schlauchpilze eine der zwei Pilzgruppen, aus denen sich Schimmelpilze entwickelt haben. Einige lassen Lebensmittel wie Obst verderben, während andere nützlich sind, wie der Penicillium-Pilz, aus dem Antibiotika gewonnen werden. Seltener gibt es unter ihnen auch Mykorrhizapilze, die in Verbindung mit Pflanzen leben. Dazu gehören etwa Trüffel und Morcheln, die unter- oder oberirdische Fruchtkörper ausbilden und als Delikatesse geschätzt werden.

Sortiere die unterschiedlichen Pilzarten zu den passenden Bildern. Die Bilder mit hellblauem Rahmen zeigen das Aussehen des Pilzes, die Bilder mit dunkelblauem Rahmen zeigen sein Vorkommen.

Obwohl diese Einteilung auf genetischen Analysen basiert, ist sie nicht endgültig. Die Forschung zur genetischen Vielfalt der Pilze steckt noch in den Anfängen, und zukünftige Erkenntnisse könnten die Klassifizierung weiter verändern. Diese Einteilung hilft dennoch, die große Bandbreite an Pilzarten und ihren Lebensräumen zu verstehen. Besonders Schimmelpilze zeigen, dass ähnliche Pilze ganz unterschiedliche Auswirkungen haben können – manche sind nützlich, andere schädlich. Doch was bestimmt, ob Pilz Freund oder Feind ist?

Wodurch wird ein Pilz zum Feind?

Pilze spielen in der Natur eine wichtige Rolle, da sie alte Materialien zersetzen und dadurch Nährstoffe freigeben. Diese Fähigkeit ist oft nützlich – aber nicht immer erwünscht. Zum Beispiel kann ein Pilz, der Holz abbaut, ein Problem werden, wenn er sich in Gebäuden ausbreitet und die Bausubstanz zerstört. Noch beunruhigender ist der Gedanke, dass manche Pilze sogar Gewebe oder Organe von Tieren befallen und abbauen können. Auch im menschlichen Körper kann ein Ungleichgewicht durch Pilze entstehen. Hefepilze sind ein natürlicher Bestandteil der Darmflora, doch wenn sie sich unkontrolliert vermehren, können sie das Wachstum wichtiger Bakterien, welche auch im Darm leben, hemmen und das Gleichgewicht im Darm stören. Zudem gibt es Pilze, die giftige Stoffe – sogenannte Mykotoxine – produzieren, die Krankheiten oder allergische Reaktionen auslösen können. Trotz dieser Risiken sind die meisten Pilze weder für den Menschen noch für die Natur schädlich. Im Gegenteil – sie sind für ein gesundes Ökosystem unverzichtbar!