Ihr habt ja gerade gelernt, dass wir Pilze ganz unterschiedlich aussehen können und nur wenige so aussehen wie ich – mit einem Hut und einem Stiel. Aber was ist denn dann eigentlich ein Pilz, wie sehen wir aus und wie vermehren wir uns?

Was ist ein Pilz?

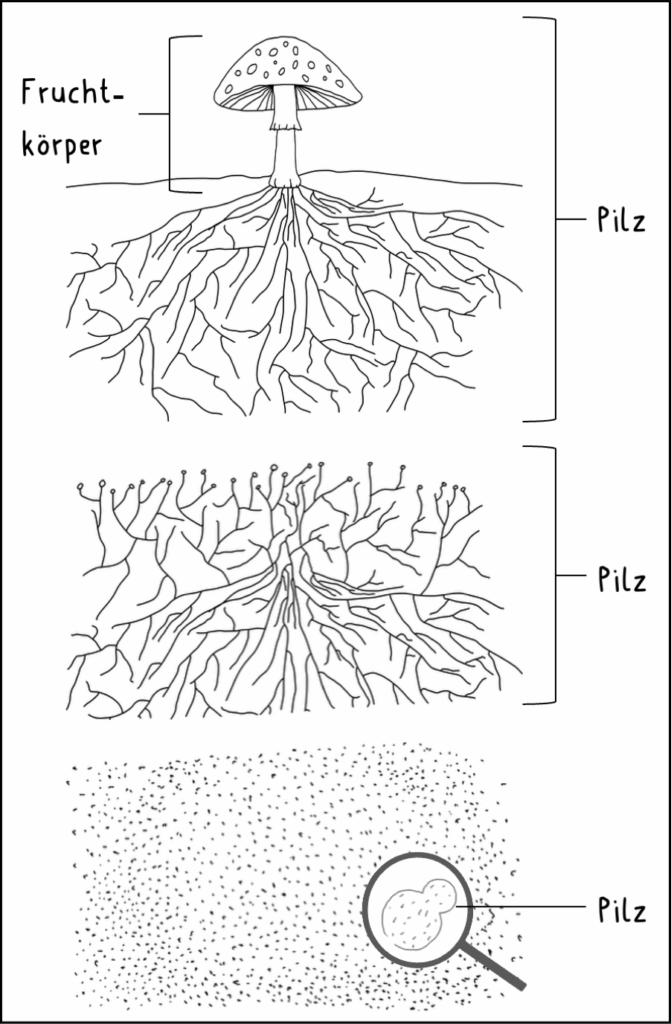

Pilze können viele verschiedene Wachstumsformen haben. Einige bilden einen Fruchtkörper, der im Herbst aus dem Boden sprießt. Doch das, was wir sehen, ist nur ein kleiner Teil dieser bestimmten Pilzarten. Der eigentliche Pilz wächst meist unsichtbar unter der Erde als feines Geflecht aus Fäden, das Myzel genannt wird. Ein Großteil der Pilze besteht nur aus diesem Geflecht und bildet keinen sichtbaren Fruchtkörper. Wieder andere, wie der Hefepilz, bleiben einzellig und bilden weder Hut noch Geflecht aus. Im Bild könnt ihr die verschiedenen Formen gut erkennen. Aber wie entsteht ein Pilz eigentlich – und wie wächst er?

Wie wächst ein Pilz?

Die meisten Pilze entwickeln sich aus Sporen, die ähnlich wie Pflanzensamen der Verbreitung und Vermehrung des Pilzes dienen. Während Pflanzensamen allerdings viel größer sind und aus einem Embryo und Nährgewebe bestehen, sind Sporen meist winzig und einzellig. Sie sind äußerst widerstandsfähig und können lange Zeit überleben – auch bei extremer Hitze, Kälte oder Trockenheit. Diese Eigenschaft sichert dem Pilz so in extremen Witterungsverhältnissen eine größere Überlebenschance. Damit der Pilz neue Gebiete besiedeln kann, werden Sporen zum Beispiel durch Wind, Wasser, Tiere oder den Menschen fortbewegt. Wenn die Spore auf günstige Bedingungen trifft, keimt sie und bildet Pilzfäden. Die Pilzfäden werden Hyphen genannt. Die Hyphen bilden nun nach und nach ein feines Netz von Pilzfäden, das Myzel. Um den Pilz mit Nährstoffen zu versorgen, wächst das Myzel im Boden oder in anderen Materialien und ist somit für den Menschen oft unsichtbar.

Allerdings muss bei Pilzen von vorne herein zwischen Ein- und Mehrzellern unterschieden werden.

- Mehrzellige Pilze bilden ein Myzel aus den bereits beschriebenen Pilzfäden, den Hyphen, jedoch nicht zwingend einen Fruchtkörper. Das oberirdische Wachstum dient der Sporenverbreitung und der Sauerstoffaufnahme. Aus diesem Grund können wir vor allem im Herbst komplexere Strukturen wie die bekannten Hutpilze im Wald bestaunen. Andere mehrzellige Pilze verbleiben dauerhaft in fadenförmiger Form und entwickeln sporenbildende Strukturen, die für das menschliche Auge unsichtbar bleiben (Abb. 1).

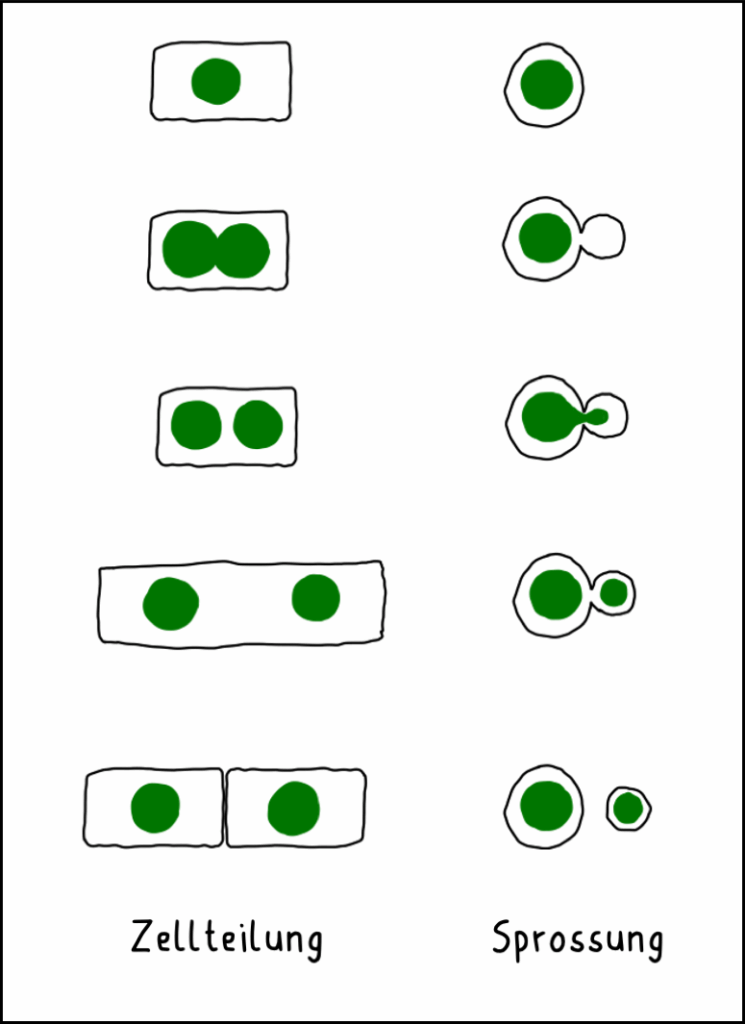

- Einzellige Pilze hingegen bilden kein Myzel und vermehren sich hauptsächlich durch die Teilung einzelner Zellen. Ein bekanntes Beispiel sind Hefepilze, die bei der Herstellung von Brot, Wein und alkoholischen Getränken zum Einsatz kommen (Abb. 1). Eine Besonderheit der Hefezellen ist ihre Vermehrung durch Knospung bzw. Sprossung. Im Gegensatz zur klassischen Zellteilung, bei der zwei gleich große Tochterzellen entstehen, bildet sich bei der Sprossung eine kleine Ausstülpung an der Mutterzelle, aus der sich zunächst eine kleinere Tochterzelle entwickelt (Abb. 2). Hefepilze bilden unter bestimmten Bedingungen Sporen – etwa bei optimaler Temperatur und Feuchtigkeit oder auch unter Stress wie Nährstoffmangel. Dies erhöht ihre Überlebens- und Vermehrungschancen unter wechselnden Umweltbedingungen.

Wie paaren sich Pilze?

Pilze können sich sowohl ungeschlechtlich (asexuell) als auch geschlechtlich (sexuell) vermehren. Bei der ungeschlechtlichen Vermehrung entstehen aus dem Myzel sporenbildende Strukturen, in denen Sporen gebildet werden. Diese wachsen zu neuen Pilzen heran, ohne dass ein zweiter Pilz benötigt wird oder sich die Erbinformation verändert.

Die geschlechtliche Vermehrung funktioniert anders: Bei Pilzen gibt es nicht nur zwei Geschlechter wie bei uns Menschen, sondern viele verschiedene Geschlechter mit unterschiedlichen Paarungstypen. Äußerlich lassen sie sich nicht unterscheiden – sie können nur mithilfe von Laboranalysen identifiziert werden. Der Fortpflanzungszyklus beginnt mit dem Myzel, einem Geflecht aus Pilzfäden (Hyphen). Treffen zwei Hyphen verschiedener Paarungstypen aufeinander, können sie miteinander verschmelzen. Dabei vereinigen sich die Zellinhalte, die Zellkerne bleiben jedoch zunächst getrennt. In den nun gemeinsamen Hyphen entstehen doppelkernige Zellen, in denen zwei Zellkerne – je einer von jedem Pilz – nebeneinander existieren. Dieser Zustand kann je nach Pilzart sehr kurz, oder sogar mehrere Jahre andauern. Schließlich verschmelzen die beiden Zellkerne miteinander und tauschen dabei ihr genetisches Material aus. Aus diesen Zellen entwickeln sich sporenbildende Strukturen, die je nach Pilzart unterschiedlich aussehen können. In ihnen entstehen neue Sporen. Diese Sporen werden schließlich freigesetzt und können unter günstigen Bedingungen keimen. Aus der keimenden Spore wächst ein neues Myzel heran, und der Fortpflanzungszyklus beginnt von vorn.

Jetzt weißt du, wie wir uns fortpflanzen. Schaffst du es, die Bilder so zu ordnen, dass der Lebenszyklus eines Pilzes entsteht?

Wann bildet sich ein Pilzhut?

Klicke auf das Bild für die englische Version.

Der sichtbare Fruchtkörper ist nur bei einigen Arten Teil des Lebenszyklus. Bei fruchtkörperbildenden Arten entsteht er jedoch, wenn zwei Hyphen unterschiedlicher Paarungstypen verschmelzen (Abb. 3). Dann kann er aus dem Boden herauswachsen und für uns sichtbar werden. Im Inneren des Hutes werden beispielhaft in den Lamellen oder Röhren, neue Sporen gebildet. Der Fruchtkörper eines Pilzes kann mit der Frucht einer Pflanze verglichen werden. Sein Hauptzweck ist es, die Fortpflanzung durch die Verbreitung der Sporen zu ermöglichen. Während sich der Hut meist nur zu bestimmten Jahreszeiten bildet, bleibt das Myzel das ganze Jahr über im Boden und kann riesige Ausmaße annehmen. Das größte bekannte Myzel ist beeindruckende 9 km2 groß – das entspricht etwa 1.260 Fußballfeldern. Der größte Teil eines Pilzes ist also für uns unsichtbar, da er sich z.B. unter der Erde oder im Holz ausbreitet. Was wir umgangssprachlich als Pilz wahrnehmen, ist oft nur die „Spitze des Eisbergs“.

Vielleicht hast du ja Lust den Lebenszyklus eines Pilzes mit eignen Augen zu beobachten? Auf der nächsten Seite zeigen wir dir wie.